去年此时,余磊提出了一个想法,中菜西做,何不将武汉小吃以法餐的方式演绎一回?没过几天,蔡林记的蔡大森真真将热干面做成西式摆盘出品,这一颇有情趣的小实验成了四季美食实验室十分惊艳的开端。

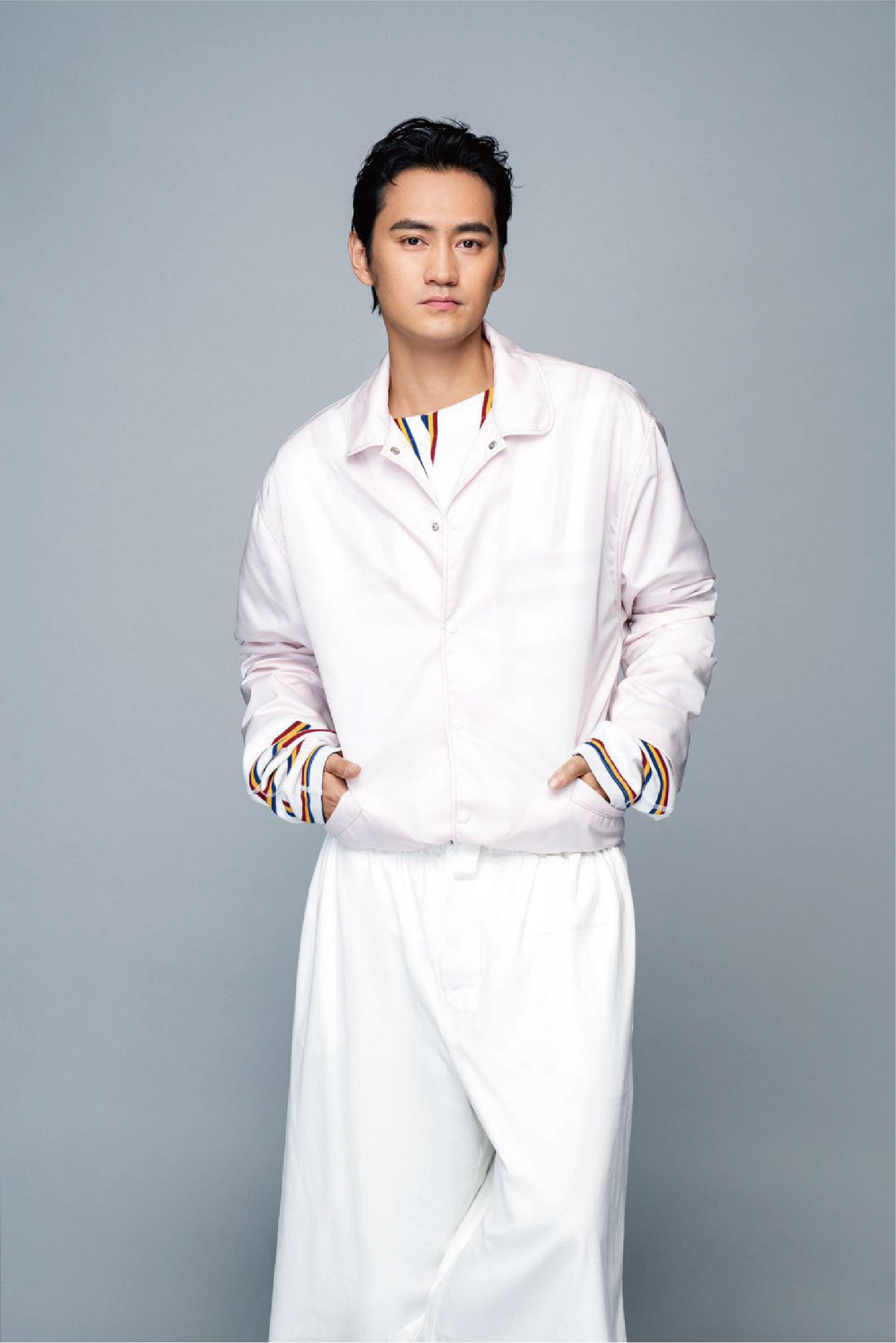

江月明大师曾言,余磊是武汉法餐难得的标杆。地道的武汉人,在巴黎系统地学得法餐,2010年与师哥在巴黎开办点心坊,2013年11月在武汉创立堡石酒窖餐厅,2015年将餐厅重新规划,重装之外,他也开始系统地寻找武汉本地食材融入到自己的法餐出品中。

武汉小吃你会用法餐如何演绎?一年之后,余磊说现在比较成熟的方案是“豆皮”,他走访了一些老师傅,对豆皮的原材料进行再次溯源,找到了最合适的基础材料和烹制方式,“比方说如何蒸制口感绝佳的糯米和如何在蒸制糯米时增加风味,以及如何让出品的金色外皮一直保持酥脆。”

“用法餐出品武汉小吃第一原则就是要原汁原味,无论给了我多少方案。”这句话是他一直放在嘴边的。余磊给我举过一个简单的小例子,“即使在我这样的厨师家庭,排骨藕汤也是母亲来做,虽然我每次都会给出一些意见,到那得到的回答永远是我的太祖母就是这么做的,不能改动,否则味道不对。”夏天如果想喝这款汤,长辈会教训说季节不到,肉不香,藕不粉,做了也是糟蹋东西。

“排骨藕汤是楚菜的代表,包含了楚菜的精髓:尊重传统,不时不食”。

不过,究竟怎样的武汉味道算是真正的原汁原味呢?

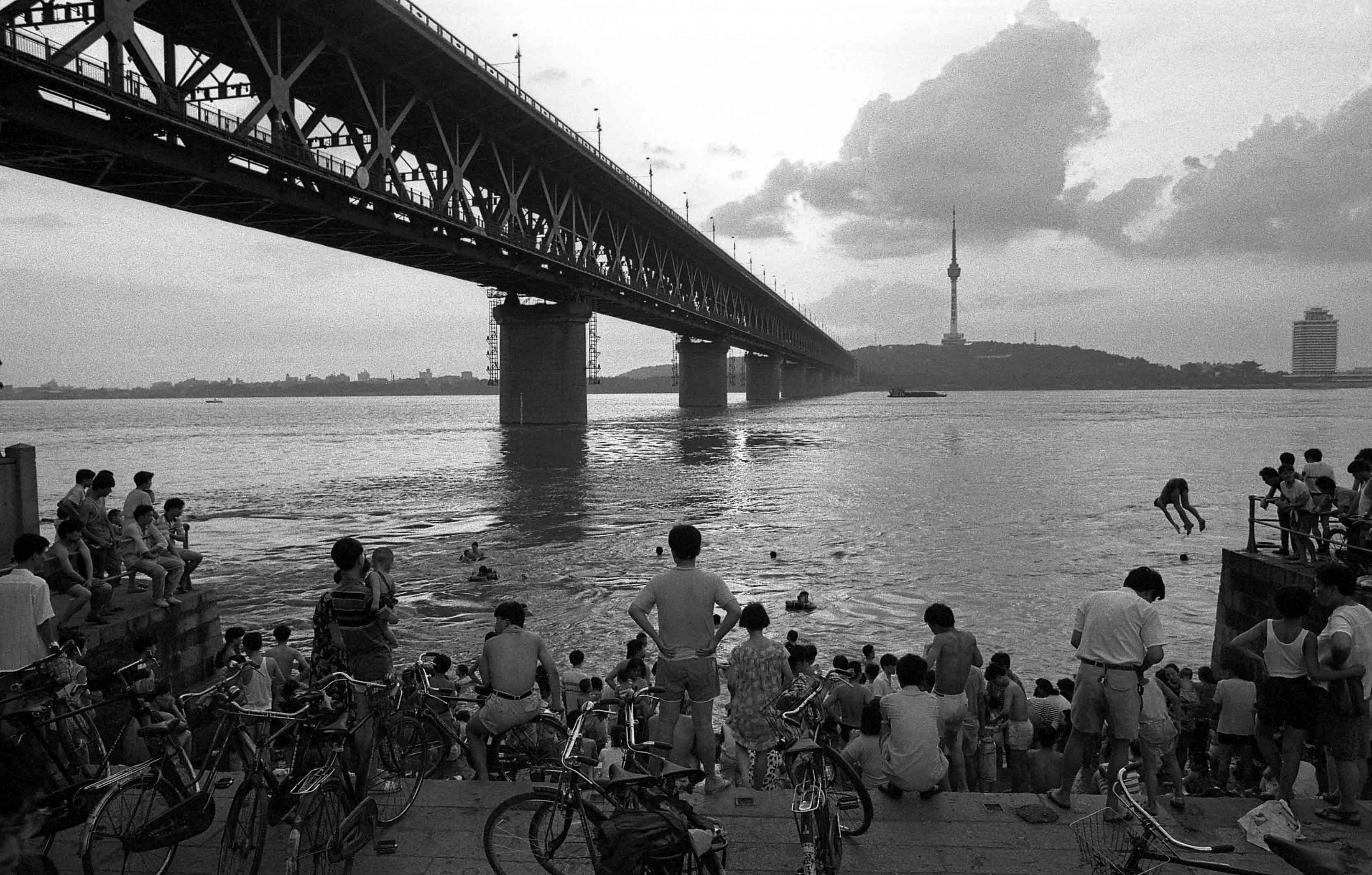

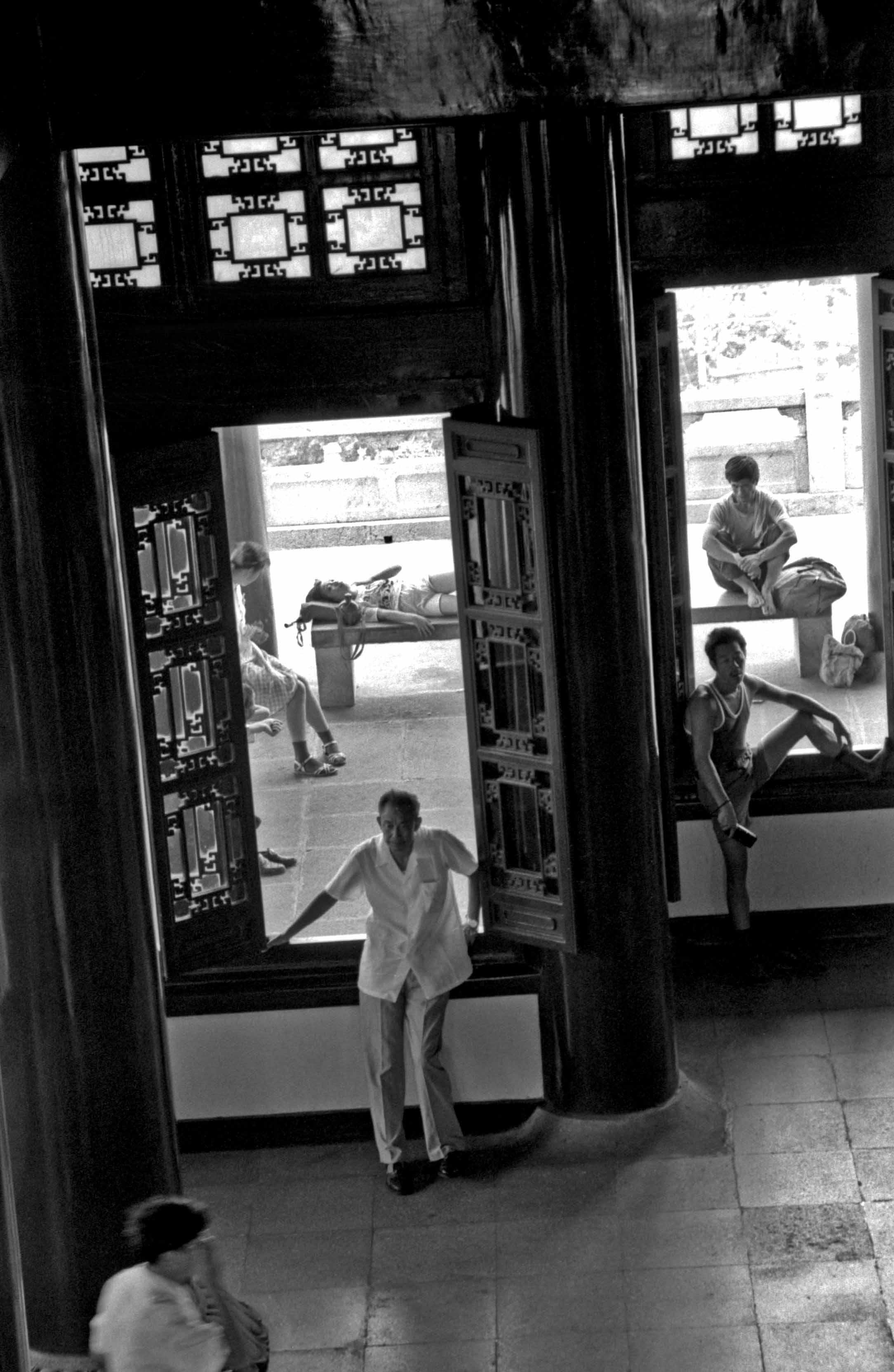

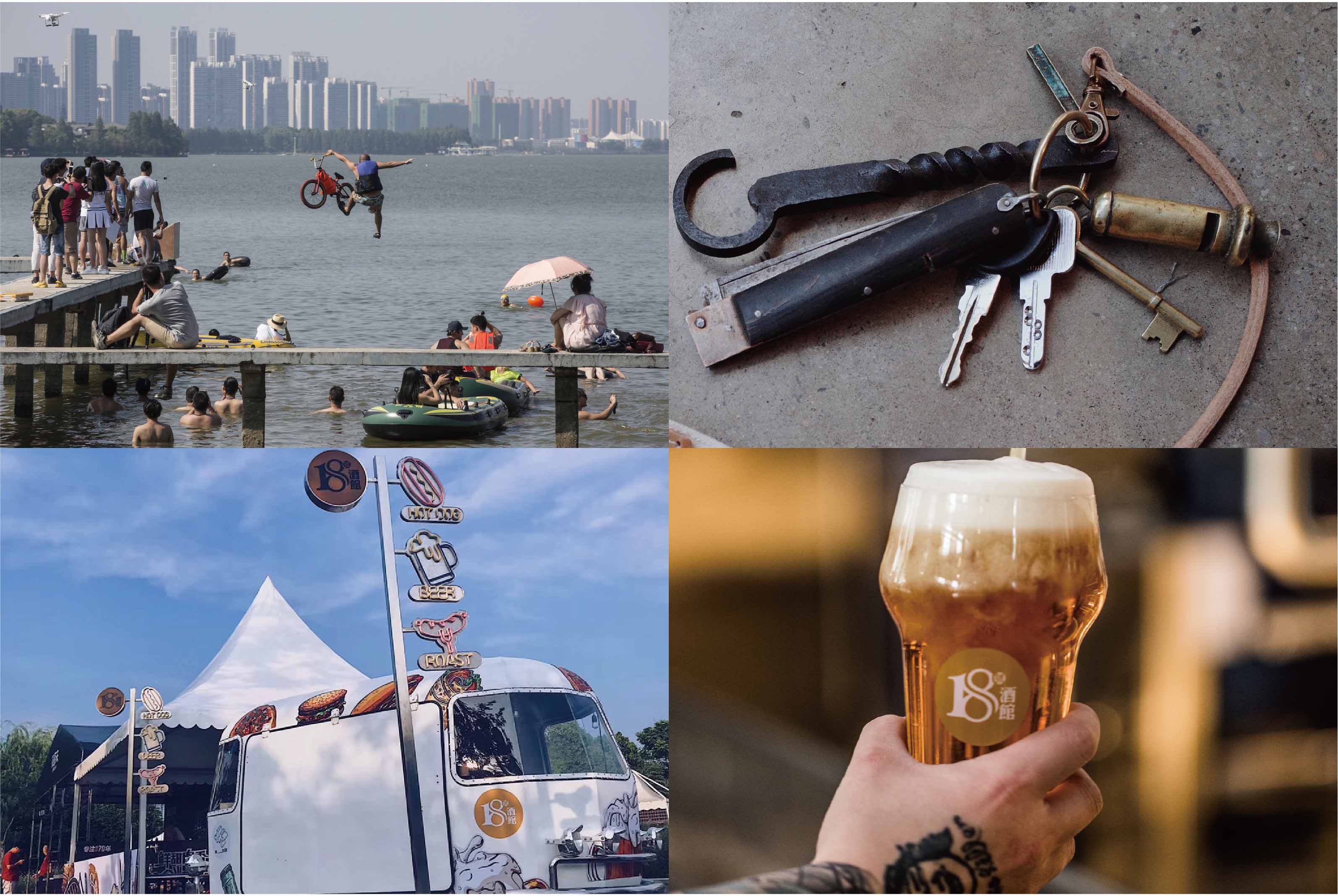

我忆起在武汉的每一餐,氤氲的气氛,人们的谈资,碗筷刀叉的交响,平静的湖水,汹涌的芦苇荡,比起具体白纸黑字间落下来的菜单与食谱,更多的是这些情景。寄予唇齿舌尖以情愫,浓郁,是如此的复杂,又有一种淡淡的不知从何而起的神伤。

在余磊看来,食客追求的是餐食的整体协调,作为厨师,他所做的是去为整体味觉的平衡而努力,而作为一个武汉人,他的创作不会去突出某一个拿手菜的味道,而是餐桌上的所有菜式能互相平衡味蕾,让食客吃得舒服。“在餐桌上,武汉人很少对某一款菜品进行褒奖,而是在用餐完毕后,对全套菜品用‘舒服’或‘不舒服’来评价。”

那么一套雍容的法餐这位大师怎么用武汉小吃的方式舒服地演绎出来呢?

“比如‘油封鸭腿’,基础出品后手撕成细丝,再做成凉拌鸭丝。” 再则,“泡芙烤制时点缀芝麻,内馅里面可以灌入咸蛋黄莲蓉奶油酱,成为咸蛋黄莲蓉芝麻泡芙。”武汉式的味蕾是味长,对味道的追求一定要回味无穷。

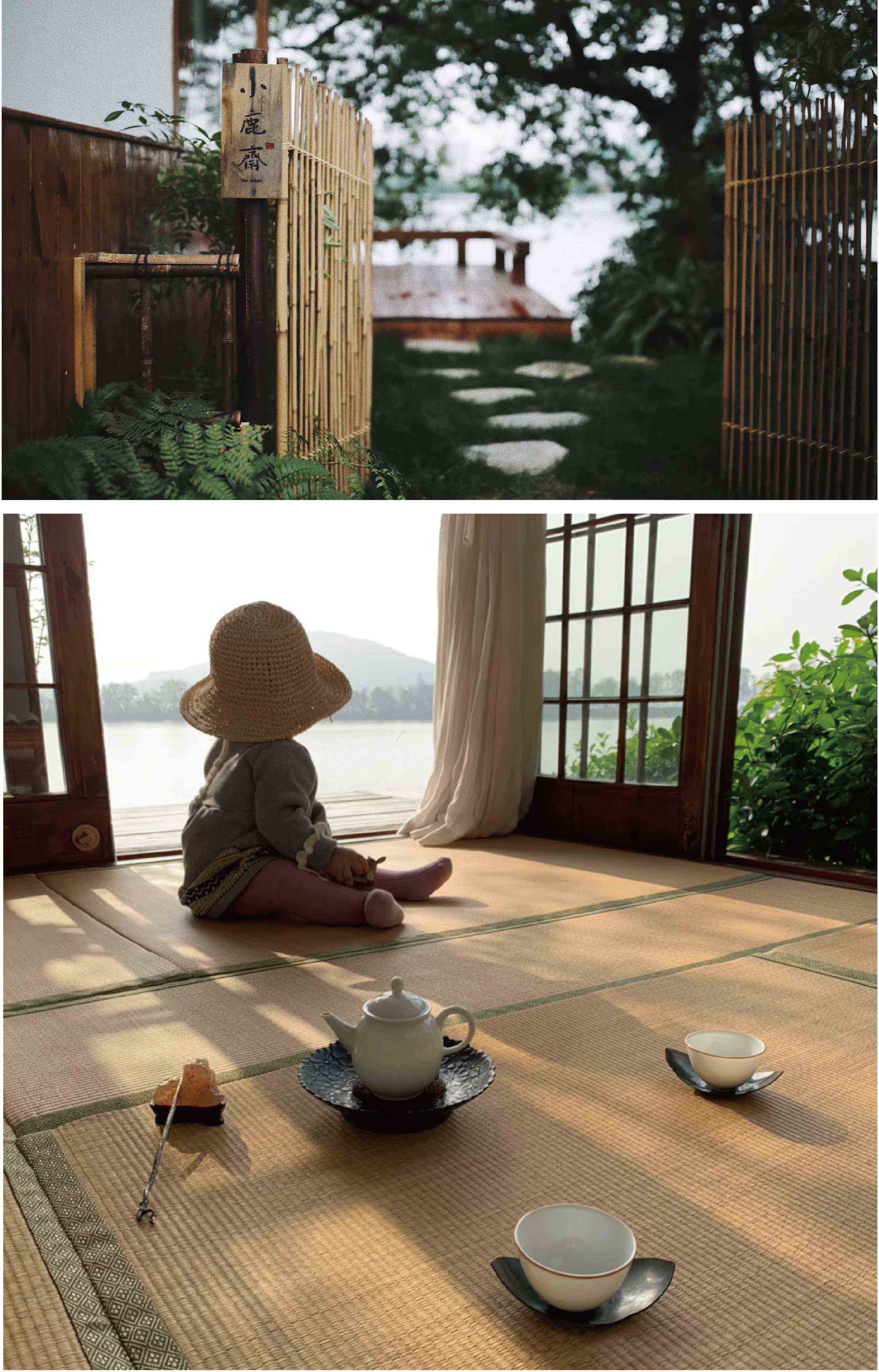

任何可以称之为美的东西,都有它的出场时间,美味、创造美味的人。我突然想知道2013到2015年那两年余磊是如何挨过的时间,我猜想,那两年的武汉或许影响了他最终在堡石寄予的,对真正美丽的诠释。在灯光下难以辨认的绿色,一张巴黎带回的画,墙上洁白的山茶花,想一探究竟又舍不得离席奔过去的武汉最传奇的酒柜。我想每一个在这里度过一个晚上的食客都能尝到这里面复杂、深刻的滋味。2017年至今,余磊一直在学习19世纪欧洲经典菜单,对法国宫廷菜色制作进行资料收集,并在武汉市郊建立了小型农场,吸收武汉的风土精华获得最佳状态、达到他理想标准的食材,如今再次升级的堡石餐厅根植于武汉,余磊就像巴赫,为食客编织一套对位紧凑的盛筵,内力深不可测。

我曾问余磊,处理武汉食材的精髓是什么?他给了我这样的答案:从传统武汉地区处理食材的系统来看,对风味的充分理解,寻找最合适的食用时间,保持或用最大化激发食材固有风味是楚菜的精髓之所在。

而无论将他们做成什么地方名字的餐。

在余磊的厨房,武汉的荷叶可以作为盐焗鱼的包裹层,荷花瓣可以做香肠的外衣,荷花芯可以做汤品也可以做甜点,藕切片酥炸后可以做沙拉,藕带可以做夏洛特型的围边。荷花瓣做的酥香鱼包是喜欢吃鱼的客人非常喜欢的一道菜。鱼肉和虾肉打碎成肉糜,调味后用盐渍荷花瓣包裹成荷包,扎紧定形,再用猪网油包裹,小火慢煎。

“小莲蓬也是很有特色的食材,清鸡汤微煮后,搭配黄油煎鳜鱼,很有鱼米之乡的特色。很有意思的一点是,荷花的全身都很搭淡水鱼虾,有一种生死相依的感觉。”

那日的早荷落下一行涟漪,漂浮着香草的雨露,生死相依,没有比这四个字更绝妙的形容了。

文/郭奉仪